お部屋のご案内Rooms

京都祇園に

並び称された

新潟花街のみやび

一七〇年の歴史を湛える趣あるしつらえ。

その隆盛を今に伝える建物は、

文化庁の有形文化財に登録されています。

お食事でご来店された方で、ご希望の方には、

お食事後に館内をご案内することもできますので、

ご予約時にお申しつけください。

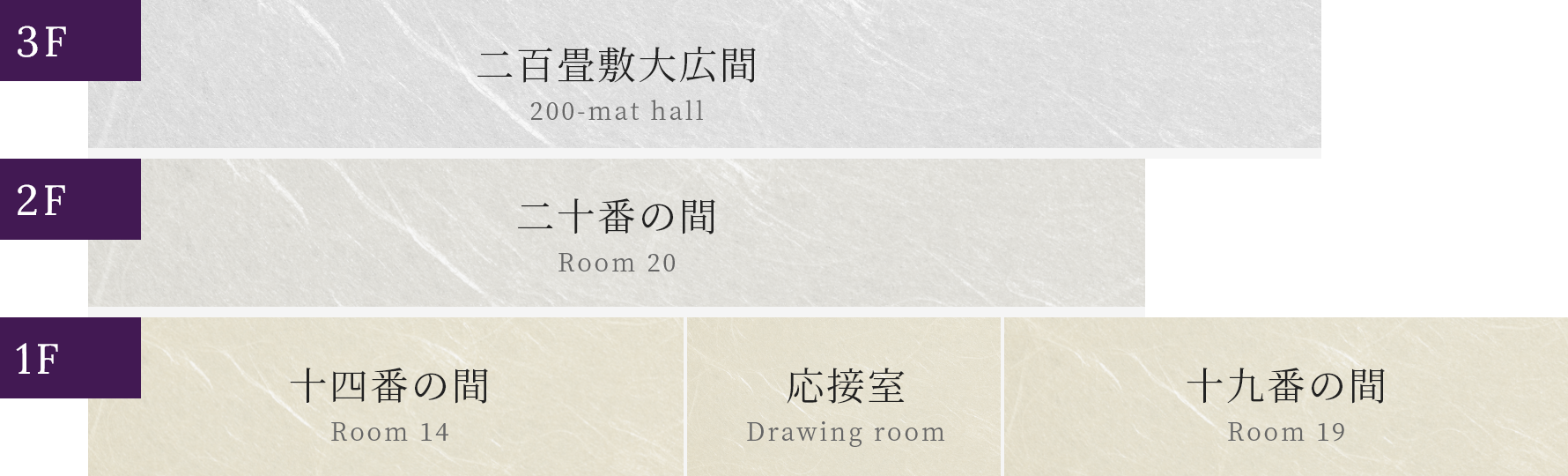

館内側面図

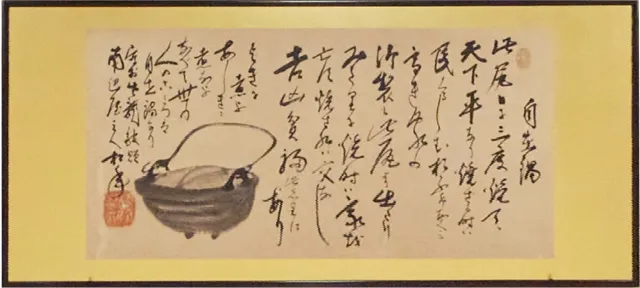

一階十四番の間

鍋茶屋は明治41年に全焼。

「自在鍋」の額が飾られているこの部屋は明治43年に再建された建物です。

左右の襖を開けると両側の庭が望める部屋で、季節感を味わえます。

画:鈴木松年(すずき しょうねん)

日本画家。京都生。日本画家鈴木百年の子。名は賢、字は百僊。父に画を学び、国内外の博覧会、絵画共進会で活躍、京都画壇に重きを成す。豪放剛健な作風による山水・花鳥・人物画を能くした。

大正7年(1918)歿、70才。女性として初めての文化勲章を受章した、上村松園の師でもある。

一階応接室

昭和初期、当亭の三代目がヨーロッパなどを外遊した折に、イタリアから技師を連れてきて造った応接室(昭和7年建造)。

材料もイタリアから持ち込んだものです。

ドアの装飾(ガラスのカット)は現在加工できない技術といわれています。

天井や柱などにも細かな装飾がなされています。

画:安宅安五郎(あたか やすごろう)

洋画家。新潟県生。東美校静養画科に学び、黒田清輝らに支持する。日展出品依嘱者となり審査員も務める一方、創元会・白朝会などに出品する。昭和31年日本文化代表団として訪中した。昭和35年(1960)歿、77才。こちらは安五郎がこの部屋で色彩に合わせて描いたものです。

一階十九番の間

この部屋には稀少な黒柿の太い床柱や虫食いの欄間の他、日本を代表する漢学者として知られている「頼山陽」の書も飾られています。

黒柿の床柱

稀少な黒柿の中でもこれだけ太い床柱は非常に珍しいと言われています。

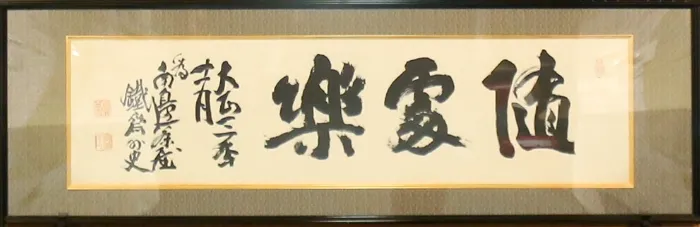

二階二十番の間

「楽 處 隋」(ずいこらく)

気楽に楽しんでもらえる処。

という意味で、富岡鉄斎が鍋茶屋にあてて書いたもの。

当時「ナベの茶屋なんて一流の料亭らしくない」という批評があり、

この書の中でも「南邉茶屋」と当て字で描かれている。

書:富岡鉄斎

南画家。京都生。名は猷輔のち百錬、別号に鉄人・鉄史など。

幼少より国学・漢学・詩学などを学び、また歌人大田垣蓮月の学僕となって多大な人格影響を受ける。幕末期には、勤王志士らと盛んに交流し、国事に奔走した。維新後は、大和石上神社・和泉大鳥神宮の宮司となるが、のち辞し隠居。田能村直入・谷口藹山らと日本南画協会を発足、学者としての姿勢を貫きながら自由な作画活動を展開し、その学識と画技により文人画壇の重鎮となった。帝室技芸員・帝国美術院会員。大正13年(1927)歿、89才。

三階二百畳敷大広間

当時の三代目(高橋高四郎)が昭和初期にヨーロッパなどを外遊した折に、

今後は日本でも大きく広い施設が必要と考え、昭和11年から13年にかけて三階の「二百畳敷きの大広間」を造りました。

完成当時より非常に珍しい木造三階の建物として全国的に知られてきました。

木造で畳二百畳(畳193枚に床の間7枚)の大広間は、全国でもここ鍋茶屋にしかありません。

照明

吊り下げ式の電球のガラスの傘や、壁面側の照明器具などには、雪の結晶がデザインされています。

折り上げ格天井(おりあげごうてんじょう)

強度面でも工夫されたこの天井は、広さ高さをより強調しています。